よこすかシティガイド協会主催の浦賀道を歩く3「葉山→衣笠」参加にして、新善光寺から 衣笠まで歩きました。

逗子駅からバスで「滝の坂」バス停で降りました。最初は前回の解散場所・新善光寺です。今回は昇堂しませんでした。

途中、大昌寺門前の紅葉を見に立ち寄りました。

栗橋の庚申塔です。古道らしい雰囲気を残す路脇に、地蔵堂や馬頭観音、庚申塔が並びます

猪俣小平太・岡部六弥太両将の墓で、鎌倉時代初期のものと言われています。両将は平家物語が記す 一の谷合戦の顛末で有名です。

寺前の庚申塔です。唐破風付笠庚申塔で、寛文11年(1671)造立です。

杉山神社です。山口の総鎮守です。当初は杉宮と称し、神像は海中より得たとのこと。 寛政八年(1796)現在地に遷座。杉山神社と明治八年(1875)改称とのこと。

トイレ休憩で立ち寄った上山口会館です。

目の前に棚田が広がっていました。「にほんの里100選」にも選ばれた葉山町上山口の棚田です。

大沢の庚申塔です。三宝本尊形式の石塔です。

神明社は木古庭の鎮守で、昭和23年上山口の杉山神社から分祀されました。

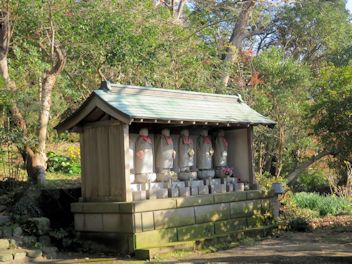

不動堂です。本尊は不動明王で、三浦三不動の一つです。畠山重忠が衣笠城の三浦大介義明を攻めるとき、 戦勝を祈念して勝利し、守り本尊不動明王をこの場所に祀ったと伝えられます。

不動滝です。

永嶋家のカヤの木です。樹齢300年以上の巨木です。

道標付馬頭観音塔です。文政5年(1822)造立で、「右浦賀 左金沢」と刻んであります。

高祖坂の庚申塔です。元禄7年(1694)の建立です。

境地蔵です。昔、村境に安置されていました。享保年間(1716~35)の建立です。

しょうぶ園で昼食です。現在しょうぶも枯れたままで、ほとんど見るものは ありませんでしたが、一部カエデが紅葉した姿で残っていました。

鳥井戸です。傷ついた鶴がこの井戸の水を飲んで傷を癒したと伝えられています。 現在は塀に囲われた中にあります。

伝馬場坂にある、庚申供養塔です。

瘡守稲荷碑です。瘡守稲荷の参道にあったようです。

大明寺です。明徳3年(1392)創建の日蓮宗のお寺で、太田道灌の息子・太田資康の墓があるとのこと。

民家の前のある五輪塔ですが、だれのものか分からないようです。

三浦一族将士の墓だそうです。昭和11年に建てた新しいものです。

衣笠駅です。