横濱金澤シティガイド協会主催の「塩の道 六浦道から朝夷奈切通、いざ鎌倉へ」に参加して六浦駅から鎌倉駅まで歩きました

諏訪乃橋です。六浦道と浦賀道との分岐点だそうです。

諏訪乃橋です。六浦道と浦賀道との分岐点だそうです。

光傅寺です。遠くから見ただけです。

本尊の阿弥陀如来立像は、首が春日の彫刻、胴体が運慶の作と伝えられています。

光傅寺です。遠くから見ただけです。

本尊の阿弥陀如来立像は、首が春日の彫刻、胴体が運慶の作と伝えられています。

宝樹院です。別棟の阿弥陀堂の阿弥陀三尊像は、

宝樹院のがけ下にあった常福寺の本尊で、明治初期に廃寺になったそうです。

宝樹院です。別棟の阿弥陀堂の阿弥陀三尊像は、

宝樹院のがけ下にあった常福寺の本尊で、明治初期に廃寺になったそうです。

宝樹院は、あの小泉家の菩提寺だそうで、多くの碑や墓があります。

宝樹院は、あの小泉家の菩提寺だそうで、多くの碑や墓があります。

進んでいくと環状四号線の反対側に摩崖仏が見えます。

この岩に彫られた風化してしまったお地蔵さんは鼻欠地蔵と言い、相州(鎌倉)と武州(金沢)の境に作られました。

今は、風化してしまってどこがお地蔵さんなのか、よくわかりません。

進んでいくと環状四号線の反対側に摩崖仏が見えます。

この岩に彫られた風化してしまったお地蔵さんは鼻欠地蔵と言い、相州(鎌倉)と武州(金沢)の境に作られました。

今は、風化してしまってどこがお地蔵さんなのか、よくわかりません。

上総之介塔です。

上総之介塔です。

旧道の朝夷奈切通入口です。

旧道の朝夷奈切通入口です。

両側に崖が迫る中進んでいきます。

途中、熊野神社への分岐がありますが、今回は通過しました。

両側に崖が迫る中進んでいきます。

途中、熊野神社への分岐がありますが、今回は通過しました。

さらに進みます。櫓あとのようなものが残っています。

その後下りになりましたが、ぬかるんでいて、慎重に進みざるを得ませんでした。

さらに進みます。櫓あとのようなものが残っています。

その後下りになりましたが、ぬかるんでいて、慎重に進みざるを得ませんでした。

その後ぬかるみがなくなったあと見えた「三郎の滝」です。

朝夷奈切通を一夜に切り開いたとの伝承がのこる朝比奈三郎義秀に因んで名づけられたとのこと。

その後ぬかるみがなくなったあと見えた「三郎の滝」です。

朝夷奈切通を一夜に切り開いたとの伝承がのこる朝比奈三郎義秀に因んで名づけられたとのこと。

梶原景時が上総乃介裕恒を切った刀を

洗ったと伝えられる「太刀洗水」です。

梶原景時が上総乃介裕恒を切った刀を

洗ったと伝えられる「太刀洗水」です。

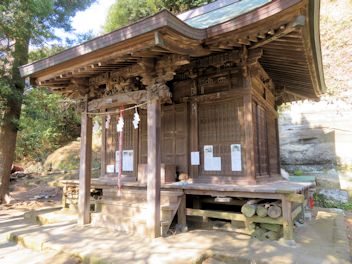

十二所神社です。当初は光触寺境内にあり、

熊野十二所権現と言われていました。

十二所神社です。当初は光触寺境内にあり、

熊野十二所権現と言われていました。

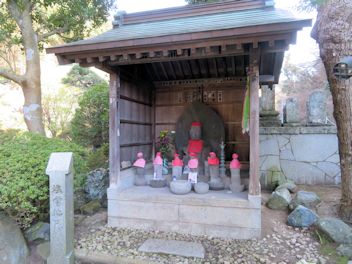

光触寺です。本尊の阿弥陀三尊は、頬焼阿弥陀の別名が

あります。まだ境内には塩甞地蔵があります。六浦の塩売りは、この地に初穂の塩を供えましたが、帰りには塩が無くなっていたとのこと。

光触寺です。本尊の阿弥陀三尊は、頬焼阿弥陀の別名が

あります。まだ境内には塩甞地蔵があります。六浦の塩売りは、この地に初穂の塩を供えましたが、帰りには塩が無くなっていたとのこと。

ここでガイドの案内は終了しました。ここから鎌倉駅までバスを使わずに歩きました。

鶴ケ岡八幡宮の境内の中を通りました。

鶴ケ岡八幡宮の境内の中を通りました。