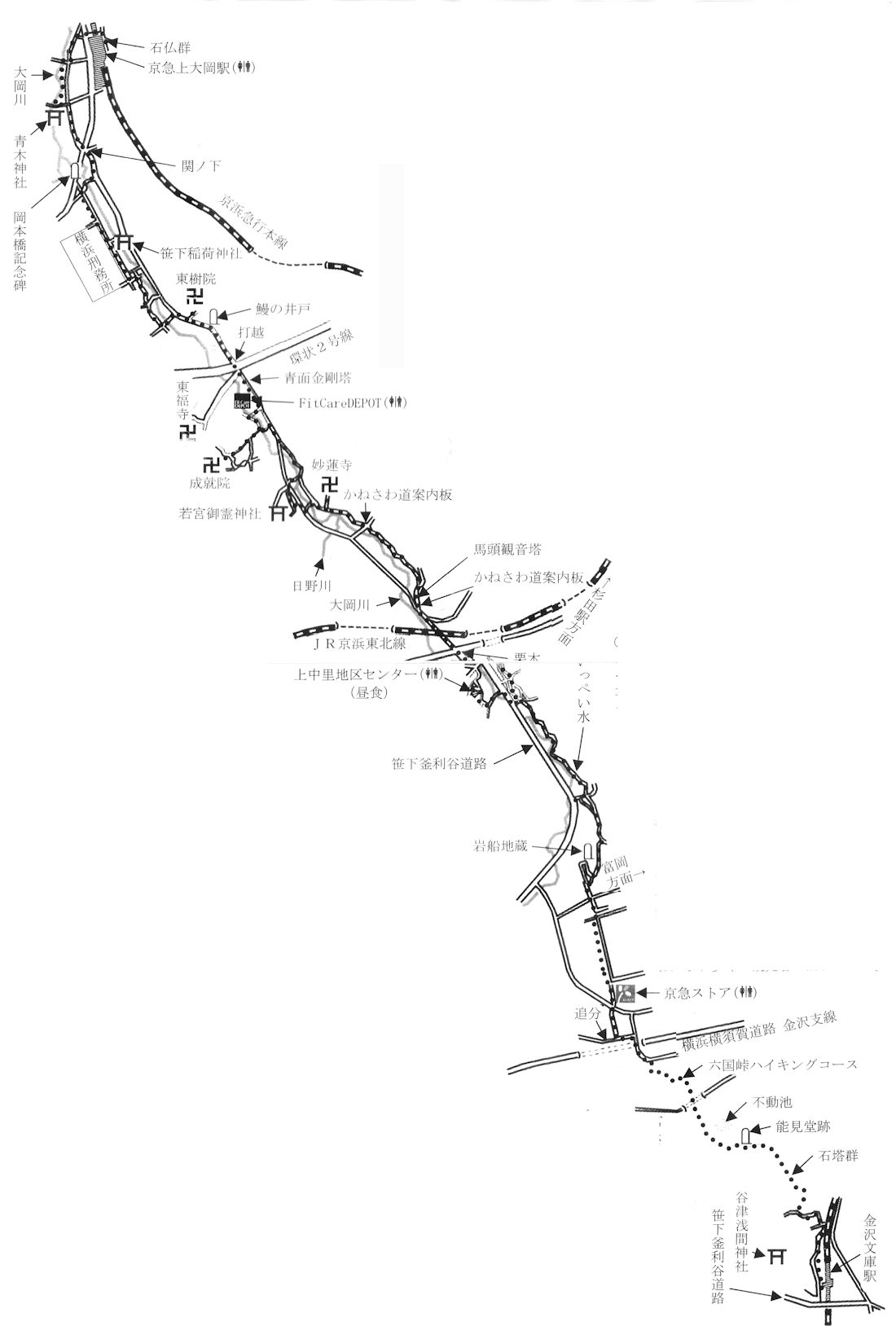

横浜金澤シティガイド協会主催の「徳川慶喜が歩いた金沢道 早春の上大岡から金沢文庫まで」に参加して、上大岡駅から金沢文庫駅まで歩きました。

上大岡駅東口にある石仏群です。地蔵尊と庚申塔等があり、

地蔵尊は子育て地蔵として地元の信仰によって支えられてきました。

上大岡駅東口にある石仏群です。地蔵尊と庚申塔等があり、

地蔵尊は子育て地蔵として地元の信仰によって支えられてきました。

大岡川沿いに歩きます。

大岡川沿いに歩きます。

青木神社です。多々久之郷の総社で、大岡川の洪水と縁が深い神社です。

青木神社です。多々久之郷の総社で、大岡川の洪水と縁が深い神社です。

明治23年に建立された岡本橋記念碑です。

岡本橋の岡本とはこの辺りの地名を示すものでなく、現在の関ノ下交差点付近一帯を 上大岡村、港南区役所付近一帯を 松本村と呼んでおり、

上大岡の岡と松本の本を採り、両地区を結ぶ橋として 岡本橋 と名付けられたといいます。

周辺は葦が茂り当時の事なので、ひとたび雨が降ると川沿いの曲がりくねった道は歩きづらく、また周辺に橋がなく対岸の村同士の往来も不便だったため、

架橋は周辺沿道住民たっての願いだったといいます。

明治23年に建立された岡本橋記念碑です。

岡本橋の岡本とはこの辺りの地名を示すものでなく、現在の関ノ下交差点付近一帯を 上大岡村、港南区役所付近一帯を 松本村と呼んでおり、

上大岡の岡と松本の本を採り、両地区を結ぶ橋として 岡本橋 と名付けられたといいます。

周辺は葦が茂り当時の事なので、ひとたび雨が降ると川沿いの曲がりくねった道は歩きづらく、また周辺に橋がなく対岸の村同士の往来も不便だったため、

架橋は周辺沿道住民たっての願いだったといいます。

横浜刑務所です。周りには官舎などもあります。

もともと根岸に大監獄が造られていましたが、関東大震災で全壊したため、この地に移って建てられたとのこと。

横浜刑務所です。周りには官舎などもあります。

もともと根岸に大監獄が造られていましたが、関東大震災で全壊したため、この地に移って建てられたとのこと。

笹下稲荷神社です。横浜刑務所の前身である根岸監獄に

稲荷祠が祀られていましたが、関東大震災ですべて稀有にきしていまいました。爾来40年余を経て、昭和40年に当地にご遷座申し上げたものとのこと。

笹下稲荷神社です。横浜刑務所の前身である根岸監獄に

稲荷祠が祀られていましたが、関東大震災ですべて稀有にきしていまいました。爾来40年余を経て、昭和40年に当地にご遷座申し上げたものとのこと。

東樹院です。江戸時代に女の人に化けたタヌキが、宿泊させて

くれたお礼として茶釜と絵を送ったという伝説があるお寺です。

東樹院です。江戸時代に女の人に化けたタヌキが、宿泊させて

くれたお礼として茶釜と絵を送ったという伝説があるお寺です。

うなぎの井戸です。北条実時が不明の病になったとき、

お告げにより 2匹の鰻のすむ井戸を探し当て、この水を飲むと一夜にして回復した伝承があります。

うなぎの井戸です。北条実時が不明の病になったとき、

お告げにより 2匹の鰻のすむ井戸を探し当て、この水を飲むと一夜にして回復した伝承があります。

笹下の空堀跡の碑です。

盛樹院付近の高台を中心として戦国時代に築かれた笹下城の空堀跡です。笹下城は小田原北条氏家臣 間宮豊前守信元と

されています。あの樺太を江戸時代後期に調査した間宮林蔵のご先祖でもあるようです。

笹下の空堀跡の碑です。

盛樹院付近の高台を中心として戦国時代に築かれた笹下城の空堀跡です。笹下城は小田原北条氏家臣 間宮豊前守信元と

されています。あの樺太を江戸時代後期に調査した間宮林蔵のご先祖でもあるようです。

盛樹院です。

鎌倉事件で処刑され、当時は成就坊といっていた寺の三男で旗本・内藤豊助の小姓になっていた「間宮一」のお墓があります。

鎌倉事件とは、1864年に鎌倉に遊びに来ていた英国士官が襲われて殺害された事件で、犯人として清水清次、間宮一が処刑され,西区にある願成寺にも並んで埋葬されています。

当時横行していた外国人殺傷事件の中で犯人が逮捕、処罰された初の事例とされます。

盛樹院です。

鎌倉事件で処刑され、当時は成就坊といっていた寺の三男で旗本・内藤豊助の小姓になっていた「間宮一」のお墓があります。

鎌倉事件とは、1864年に鎌倉に遊びに来ていた英国士官が襲われて殺害された事件で、犯人として清水清次、間宮一が処刑され,西区にある願成寺にも並んで埋葬されています。

当時横行していた外国人殺傷事件の中で犯人が逮捕、処罰された初の事例とされます。

若宮御霊神社です。間宮信元が創建した御霊権現社と、若宮八幡社

を起源とします。

若宮御霊神社です。間宮信元が創建した御霊権現社と、若宮八幡社

を起源とします。

妙蓮寺です。代官間宮忠次の母智性院法祐大姉(明暦2年1656年寂)の願いにより、元和元年(1615)に創建、杉田村妙法寺第十世日林聖人が開山したそうです。

妙蓮寺です。代官間宮忠次の母智性院法祐大姉(明暦2年1656年寂)の願いにより、元和元年(1615)に創建、杉田村妙法寺第十世日林聖人が開山したそうです。

馬頭観音塔がありました。崖の上には墓地があるようです。

馬頭観音塔がありました。崖の上には墓地があるようです。

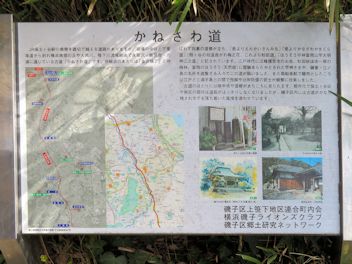

かねさわ道案内の看板です。ちょうど金沢道を通って歩いていることが

確認出来ました。

かねさわ道案内の看板です。ちょうど金沢道を通って歩いていることが

確認出来ました。

上中里地区センターで昼食です。わざわざ座敷を取ってくれていました。

上中里地区センターで昼食です。わざわざ座敷を取ってくれていました。

岩船地蔵です。石の舟の上に石地蔵が乗っています。航海の安全祈願とともに

いぼ取り地蔵としても信仰されていました。

岩船地蔵です。石の舟の上に石地蔵が乗っています。航海の安全祈願とともに

いぼ取り地蔵としても信仰されていました。

能見台地区センターに隣接する京急ストアで、一時休憩です。

能見台地区センターに隣接する京急ストアで、一時休憩です。

マンション群の脇の能見堂緑地入口から森の中に入っていきます。

マンション群の脇の能見堂緑地入口から森の中に入っていきます。

能見堂緑地ハイキングコースを歩いています。

能見堂緑地ハイキングコースを歩いています。

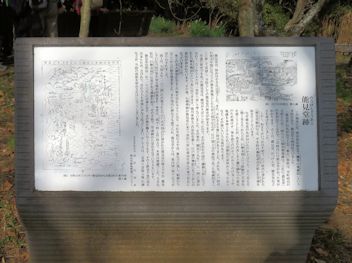

能見堂跡です。能見堂は、寛文年間に当時の領主久世大和守広之が、

芝増上寺の子院を移設し、地蔵菩薩を本尊として再興した地蔵院のことです。

明からの渡来層、心越禅師が故郷の景色を偲んで、ここから見た金沢八ヶ所の勝景を漢詩に詠んだことで、『金沢八景』の場所と名称が定まりました。

能見堂跡です。能見堂は、寛文年間に当時の領主久世大和守広之が、

芝増上寺の子院を移設し、地蔵菩薩を本尊として再興した地蔵院のことです。

明からの渡来層、心越禅師が故郷の景色を偲んで、ここから見た金沢八ヶ所の勝景を漢詩に詠んだことで、『金沢八景』の場所と名称が定まりました。

ちょうど梅が見事に咲いていました。

ちょうど梅が見事に咲いていました。

金沢文庫駅近くの、六国峠ハイキングコース入口のところに

下りてきました。

金沢文庫駅近くの、六国峠ハイキングコース入口のところに

下りてきました。

江戸時代中期に建てられた三基の庚申塔です。村境や辻に庚申塔は建てられていましたが。明治時代以降、

一ヶ所に集められるようになりました。。

江戸時代中期に建てられた三基の庚申塔です。村境や辻に庚申塔は建てられていましたが。明治時代以降、

一ヶ所に集められるようになりました。。

金沢文庫駅にある、保線用機関車です。文庫駅の西側を見るのは

はじめてです。

金沢文庫駅にある、保線用機関車です。文庫駅の西側を見るのは

はじめてです。