緑風荘で開かれた歴史講座「大山詣り」を聴講しました。

主として大山寺・阿夫利神社にの変遷が説明されました。

主な歴史上の説明では、

1)天平年間に、良弁僧正が、大山寺を開創、

2)不動明王を中核とする大山寺が大山阿夫利神社を包摂して石尊大権現と一体化して大山信仰が形成

3)室町時代、幕府らの保護を受けるが、寺内の修験勢力が伸長

4)戦国時代、大山の修験団体は玉滝坊の統制下になり、小田原北条家の軍事力として小田原攻めの前線基地・伊豆国中山城に派遣され全滅

5)江戸時時代、家康は修験勢を一掃して、山中居住者は清僧(学僧)のみとし、真言宗に転宗させ平塚八幡宮寺の法印実雄を大山寺学頭に任命、

天台宗系の修験者は、大山御師として信者獲得の教宣活動を行うとともに、

蓑毛・大山のふもとに居住して宿坊・土産物屋の経営・祈祷・拝礼・大山寺の取次・諸国への檀家廻りなどに従事。

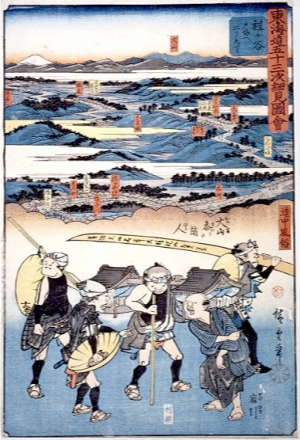

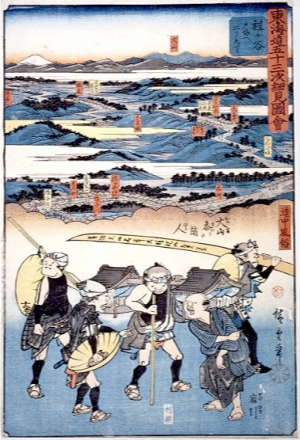

6)江戸時代中期以降、経済の発展で庶民の寺社参詣(物見遊山)が流行。雨乞いに関連してから、大山の夏の例大祭に大山詣りが活発化。

7)明治時代、神仏分離に伴い、大山では、茶湯寺(来迎寺)をのぞく7ヶ寺は廃寺。阿夫利神社の社格昇進。

8)大正時代に、旧山号・寺号が復権し、雨降山大山寺になる。

9)大正・昭和に、小田急線開通・ケーブルカー開通・大山バスターミナル完成など、交通の便が良くなる。

大山講における御師と檀家との関係について、

1)御師は、12坊のいずれかの属して、各坊は年番で大山寺寺院経営の従事。

2)御師は、宿坊・土産物屋の経営・大山寺の取次・祈祷・拝礼・寺内案内など。

3)御師は、広く檀家廻りを行って大山信仰の教宣活動、加持祈祷、人生相談、例大祭など予約取次な。ど

4)大山講とは、大山を信仰の対象として、大山不動・石尊大権現に参詣するために組織された結集集団で、地域・同業などで組織される。

旅日記に見る近世の大山旅行について、

1)坂本英昌著「雨降山之記」の例では、江戸の芝から出発して大山の往復。

2)「富士・大山道中雑記 付江之嶋・鎌倉」の例では、八幡陣屋(現山梨市)を出立して、富士山・足柄峠・大山山頂・遊行寺・江の島・

鎌倉・八王子・勝沼などぐるりと一周。

した例が紹介されました。

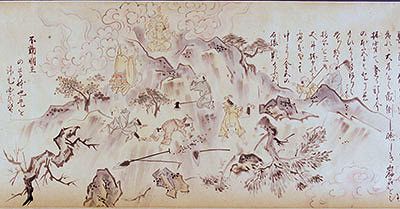

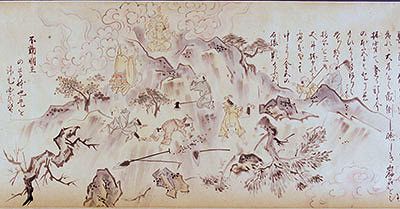

最後に大山寺縁起について紹介がありました。